Gli scritti di Antonio Pezzullo

|

|

LA DISFIDA DI BARLETTA

“L’onor, l’onor, l’onor, con elmo e lancia a salvare andrò,

andrò, però, ohibò, la pancia è vuota ma il cuore no!”

(cit. dal film: Il Soldato di Ventura)

La Disfida di Barletta è stata sicuramente una delle sfide cavalleresche più celebri della storia. L’evento si verificò agli inizi dell’Età moderna, precisamente il 13 febbraio del 1503, anche se le modalità cavalleresche della sfida richiamavano le tipiche usanze medioevali.

I TORNEI CAVALLERESCHI

I tornei cavallereschi erano nati nel medioevo, intorno all’anno mille, come pratiche di addestramento alla guerra. Inizialmente erano organizzati come delle

vere e proprie battaglie tra squadre opposte di cavalieri, che combattevano con le normali armi affilate e per questo facevano diverse vittime. Ai vincitori andavano come premio le armi ed i cavalli degli sconfitti. Ben presto però la Chiesa si oppose a quest’inutili bagni di sangue per cui successivamente le sfide si trasformarono con l’utilizzo delle cosiddette “armi cortesi”, ossia lance smussate e spade spuntate proprio per evitare la morte dei partecipanti. I tornei si diffusero rapidamente e presto furono disciplinati da regole ben codificate, come la perimetrazione del campo di battaglia, le modalità di combattimento, le condizioni di resa, di riscatto dei perdenti, ecc.

vere e proprie battaglie tra squadre opposte di cavalieri, che combattevano con le normali armi affilate e per questo facevano diverse vittime. Ai vincitori andavano come premio le armi ed i cavalli degli sconfitti. Ben presto però la Chiesa si oppose a quest’inutili bagni di sangue per cui successivamente le sfide si trasformarono con l’utilizzo delle cosiddette “armi cortesi”, ossia lance smussate e spade spuntate proprio per evitare la morte dei partecipanti. I tornei si diffusero rapidamente e presto furono disciplinati da regole ben codificate, come la perimetrazione del campo di battaglia, le modalità di combattimento, le condizioni di resa, di riscatto dei perdenti, ecc.

IL CONTESTO STORICO-POLITICO

Per comprendere le vicende che portarono alla Disfida, occorre partire dalla situazione politica in cui si trovava la penisola italiana agli inizi del 1500. A quel tempo, l’Italia (intesa come stato unitario) non esisteva, era suddivisa in tanti piccoli stati indipendenti l’un dall’altro.

Questa debolezza strutturale faceva sì che lo stivale fosse un’ambita terra di conquista da parte delle principali potenze europee, in particolare Spagna e Francia, che da tempo avevano già raggiunto l’unità nazionale.

A seguito delle loro mire espansionistiche sul ricco territorio italiano, l’11 dicembre del 1500, i Re di Francia e Spagna firmarono a Granada un patto segreto con il quale concordarono l’invasione e la successiva spartizione del Regno di Napoli, un reame indipendente allora governato da Federico I d’Aragona, peraltro cugino del Re di Spagna.

Il piano si compì velocemente: vedendo il suo regno circondato dai due potenti eserciti ed avendo compreso il tradimento del cugino, il sovrano napoletano trattò coi francesi la resa alle migliori condizioni possibili, lasciando la capitale del regno in mano a quest’ultimi. Il Regno di Napoli venne così suddiviso in due blocchi: il nord (Abruzzo e Campania) andò ai francesi mentre il sud (Puglia e Calabria) fu assegnato agli spagnoli. L’accordo di spartizione però resse poco, i francesi reclamarono subito alcune terre di confine, fino ad arrivare

ad una vera

e propria guerra interna, che vide gli eserciti di Francia e Spagna fronteggiarsi nel

sud Italia.

|

|

Castello di Barletta

|

|

|

I francesi inizialmente ebbero la meglio contro gli spagnoli che, dopo aver perso alcuni territori pugliesi, decisero di ritirarsi a Barletta. Quest’ultimi erano comandati dal nobile Consalvo da Cordoba, detto il Gran Capitano, che aveva scelto quella città sia per la vicinanza al mare in modo da garantirsi i rifornimenti sia per il grande castello cittadino che era una sicura roccaforte.

Al fianco degli spagnoli combattevano alcuni contingenti di soldati di ventura italiani, cavalieri che offrivano i loro servigi militari al miglior offerente.

D’altro canto, i francesi comandati dal Duca di Nemours, viceré di Napoli, conoscendo le difficoltà nel portare un assedio alla potente roccaforte barlettana, adottarono prudentemente una tattica di logoramento. L’esercito si accampò nei dintorni, nelle vicine campagne, in modo da tagliare via terra i rifornimenti, sperando così alla lunga di prendere la città per fame.

L’EPISODIO CHIAVE

In questo modo, gli scontri tra le due fazioni in guerra avvenivano lontano dalla città ed erano spesso solo scaramucce tra gruppi di cavalieri. La guerra andava avanti con questa inerzia fino a quando il 15 gennaio del 1503 si verificò un episodio chiave, scaturito da un breve scontro fortuito, avvenuto nei dintorni di Canosa, tra un gruppo di cavalieri spagnoli-italiani e francesi. I primi ebbero la meglio e diversi cavalieri francesi furono catturati e portati a Barletta. Qui, come da tradizione cavalleresca, i francesi rimasero in una condizione intermedia tra l’ospite e l’ostaggio, in attesa del pagamento del riscatto per la loro liberazione, come si usava allora.

A seguito di questa situazione, gli ufficiali spagnoli organizzarono un banchetto in una locanda di Barletta (il locale esiste ancora, oggi museo, denominato “la Cantina della Sfida”) ed invitarono per cortesia cavalleresca anche gli ufficiali francesi.

In realtà, il Gran Capitano spagnolo voleva lanciare un messaggio politico ben preciso, quello di far vedere ai francesi che la città di Barletta non era a corto di viveri. Al contempo, ideò un piano per stuzzicare i francesi sulla loro più grande debolezza, ossia la superbia di considerarsi i cavalieri migliori di quel tempo.

La provocazione riuscì perfettamente allorché un ufficiale spagnolo, Lopez de Ayala, durante il banchetto, esaltò il valore dei cavalieri italiani, loro alleati, sostenendo che quest’ultimi erano di pari valore se non superiori a quelli francesi.

|

|

Cantina della Sfida – Barletta

|

|

|

La reazione dei francesi non si fece attendere: il nobile capitano francese Charles de Torgues, detto Guy de La Motte, pronunciò parole denigratorie nei confronti degli italiani, che considerava combattenti mercenari di poco valore, tacciandoli di codardia e “capaci di fuggire alla prima occasione”.

La discussione si fece sempre più accesa, fino a quando non si pronunciò la parola “disfida”: l’onore degli italiani era stato pubblicamente offeso.

Agli occhi smaliziati dell’uomo moderno, il concetto di onore può sembrare sbiadito e d’importanza relativa ma nell’epoca cavalleresca era importantissimo, anzi era tutto: i condottieri vivevano una vita violenta, sballottati da un posto all’altro per guadagnarsi da vivere, spesso senza patria e morivano quasi sempre giovani; l’onore era la più importante testimonianza del loro valore che potevano lasciare ai posteri.

Nei giorni seguenti, invece di sedare gli animi, il furbo Consalvo da Cordoba fomentò gli italiani, convincendoli che era necessario risolvere la questione d’onore con una sfida cavalleresca.

Agli spagnoli non parve vero di cogliere l’occasione di una tregua d’armi col potente esercito francese che li pressava, cosa che avrebbe peraltro favorito la possibilità di guadagnare del prezioso tempo per far arrivare i rinforzi dalla Spagna.

|

|

Monumento della Disfida - Barletta

|

|

|

I PREPARATIVI

Naturalmente, il fatto ebbe una grandissima risonanza negli ambienti italiani che

presero molto seriamente la questione, al punto che scesero in campo i nobili

fratelli romani Prospero e Fabrizio Colonna, facenti parte di una delle più

potenti famiglie dell’epoca, i quali si occuparono in prima persona dei preparativi

della sfida. Per prima cosa, contattarono il più grande condottiero italiano del

tempo, il nobile Ettore Fieramosca da Capua, un cavaliere rispettato da tutti per

il suo noto carisma e valore, che diventò il capo della squadra. Tutti i migliori

cavalieri dello stivale risposero con grande entusiasmo all’appello dei Colonna:

stavolta non combattevano per il soldo ma per riscattare l’onore italiano offeso.

Dall’altro lato, il nobile Guy de La Motte, liberato dalla prigionia al fine di

comporre la squadra dei 13 migliori cavalieri francesi, ne divenne il capitano.

Nel dettaglio, gli schieramenti dei cavalieri furono i seguenti:

|

ITALIANI<

|

FRANCESI

|

|

Ettore Fieramosca da Capua

|

Charles de Torgues

|

|

Francesco Salamone da Sutera

|

Marc de Frigne

|

|

Marco Corollario da Napoli

|

Girout de Forses

|

|

Domenico de’ Marenghi (Riccio) da Parma

|

Claude Grajan d'Aste

|

|

Guglielmo Albimonte da Palermo

|

Martellin de Lambris

|

|

Mariano Marcio d’Abignente da Sarno

|

Pierre de Liaye

|

|

Giovanni Capoccio da Spinazzola

|

Jacques de la Fontaine

|

|

Giovanni Brancaleone da Genazzano

|

Eliot de Baraut

|

|

Ludovico Abenavoli da Capua

|

Jean de Landes

|

|

Ettore Giovenale da Roma

|

Sacet de Sacet

|

|

Bartolomeo Fanfulla da Lodi

|

François de Pise

|

|

Sebastiano Romanello da Forlì

|

Jacques de Guignes

|

|

Ettore de' Pazzis (Miale) da Troia

|

Naute de la Fraise

|

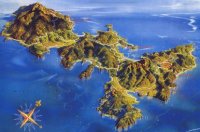

Ogni cavaliere aveva un proprio segno distintivo, come possiamo ancora oggi

vedere dai loro stemmi che ci sono pervenuti.

|

|

Gli Stemmi dei 13 cavalieri italiani – Cantina della Sfida (Barletta)

|

|

|

Pur in assenza di un’unità politica, è sorprendente constatare che i cavalieri della

penisola già all’epoca si definivano “italiani”, in qualche modo sentivano

l’appartenenza culturale ad una comunità omogenea e provenivano da ogni sua

parte, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dal Lazio alla Campania, dalla

Puglia alla Sicilia. Nell’occasione, la nobile Isabella d’Aragona duchessa di Bari

donò agli italiani un vessillo azzurro come porta fortuna. Probabilmente, fu la

prima volta nella storia che una squadra italiana portava il colore azzurro, che

solo molti secoli dopo sarebbe diventato il colore delle moderne squadre sportive

nazionali!

La data della Disfida fu fissata dunque per il 13 febbraio 1503 e venne deciso

il regolamento: ogni squadra aveva a disposizione 4 giudici. Prima si combatteva

a cavallo con le lance e dopo erano previsti duelli con la spada, mazza e scure.

|

|

Particolare delle armature dei cavalieri

|

|

|

Si decise anche il premio: 100 corone a testa per ogni cavaliere vincitore, oltre

ovviamente alle armi e ai cavalli degli sconfitti, come previsto nei tornei

cavallereschi. Alla vigilia del giorno della disfida, gli italiani pernottarono ad

Andria mentre i francesi a Ruvo di Puglia.

LA GRANDE SFIDA

Al mattino del giorno del combattimento, entrambe le squadre parteciparono

ad una propria cerimonia religiosa. Nonostante il fatto che le guerre portassero

sempre con sé lutti e devastazioni, si era in un’epoca dove i riti religiosi erano

molto sentiti e seguiti.

I cavalieri italiani assistettero ad una messa solenne presso la Cattedrale di S.

Maria Assunta di Andria. Durante il Vangelo, essi fecero il giuramento di

morire piuttosto che lasciare il campo da sconfitti. Questa grande determinazione

fu accolta con un’ovazione da

tutto il popolo partecipante alla

celebrazione.

|

|

Cattedrale di Andria

|

|

|

Ancora oggi, una targa sulla

facciata della Cattedrale ricorda

quel giuramento solenne: “In

questo tempio il 13 febbraio del

1503, prima di avviarsi al

campo, i tredici, duce il

Fieramosca, vindici dell’onore

italiano offeso, a piè dell’ara

propiziatoria, stretti in un voto,

sacramentarono Vittoria o

Morte”

Dopo la messa, gli italiani si radunarono davanti al Gran Capitano Consalvo da

Cordoba, che fece loro un discorso per stimolarli alla vittoria e li incitò

richiamando alla loro memoria gli onori e la gloria militare del passato della loro

nazione.

Nella stessa mattinata, i francesi parteciparono a loro volta alla messa solenne

nella Chiesa di San Rocco a Ruvo di Puglia. Qui il Duca di Nemours disse ai

propri cavalieri che era impossibile perdere contro gli italiani dato che, da sempre

timorosi, tante volte gli avevano consentito di passare le Alpi fino alla punta

dell’Italia.

Nel pomeriggio tutti i cavalieri si radunarono in un’ampia piana nel territorio

di Trani, nelle campagne di Contrada Sant’Elia, a metà strada tra Andria e

Corato, luogo stabilito per la sfida. Trani allora era un campo neutro, né

spagnolo, né francese, in quanto si trovava sotto la giurisdizione della Repubblica

di Venezia.

Il campo era un quadrato di 200 metri per lato delimitato da un solco e chi lo

oltrepassava veniva eliminato.

Giunti nel luogo prestabilito, i cavalieri italiani scelsero cavallerescamente di

posizionarsi controsole sul campo di battaglia. Dopo lo schieramento dei francesi,

iniziò la disfida. I francesi applicarono una tattica di combattimento d’attacco,

più aggressiva, mentre gli italiani adottarono una tattica difensiva, più prudente,

mantennero le loro posizioni, sostenendo coraggiosamente l’urto con le lance

abbassate. I francesi non riuscirono a sfondare e nell’urto le loro lance si

spezzarono. Di conseguenza, il combattimento diventò subito ravvicinato e si

passò alle altre armi.

I duelli individuali furono subito intensi. Le cronache raccontano che Ettore

Fieramosca, dopo aver buttato giù da cavallo il suo rivale La Motte,

cavallerescamente scese da cavallo anche lui per proseguire il combattimento a

piedi, costringendo l’avversario alla resa finale. Dopo un’ora di tenaci

combattimenti, gli italiani avevano vinto nettamente la grande sfida.

I cavalieri francesi erano così sicuri della vittoria che non portarono neppure i

soldi previsti dal patto e per questo furono riportati a Barletta come prigionieri.

Fu Consalvo da Cordoba a pagare personalmente il loro “riscatto” per rimetterli

in libertà.

|

Oggi sul campo dove

avvenne il combattimento

c’è un bellissimo epitaffio,

isolato negli ulivi, che

ricorda la disfida. In

occasione del quarto

centenario della stessa, fu

posta su di esso una lapide

che ancora oggi ricorda:

”In equo certame contro

tredici francesi, qui tredici

di ogni terra italiana,

nell’unità, nell’amore

antico, e tra due invasori,

provarono che, dove l’animo

sovrasti la fortuna, gli

individui e le nazioni

risorgono”

|

|

|

|

Epitaffio sul luogo della Disfida - Trani

|

|

|

|

|

Cattedrale di Barletta

|

|

|

La notizia della vittoria arrivò a Barletta di sera, annunciata da colpi di artiglieria

sparati dalle mura del castello

e seguita dal suono in festa

delle campane di tutte le

chiese. Quando il corteo dei

vincitori arrivò in città, su

ogni finestra c’erano dei lumi

e la gente gli corse incontro

festante, tra fiaccole, musiche

e canti.

Il corteo arrivò in Cattedrale

per ringraziare la Madonna

dell’Assunta che, da quel

giorno, cambiò nome e

diventò la Madonna della

Disfida.

LA PORTATA DELLA DISFIDA

La portata della disfida fu di gran lunga maggiore rispetto ai suoi reali effetti

sulla guerra franco-spagnola.

Da un lato, la vittoria fu celebrata con orgoglio in tutta Italia. Il complesso

d'inferiorità, sofferto dagli italiani innanzi alle invasioni straniere, era dovuto

essenzialmente alla scarsa organizzazione e alla discordia dei vari stati italiani e

non allo scarso valore dei combattenti. Nei secoli successivi si usò spesso il nome

di quest’impresa per omaggiare le virtù militari degli italiani.

Dall’altro lato, la penisola continuò ad essere terra di conquista degli eserciti

stranieri ed in particolare il Sud Italia vide, alla fine di quella guerra francospagnola,

l’affermazione definitiva della “dominazione spagnola”, che durerà

molti secoli.

Con il passare dei secoli il “fascino” della Disfida rimase immutato, forse anche

per il fatto che portava con sé il ricordo romantico di uno

degli ultimi episodi cavallereschi di un mondo guerriero

scomparso a seguito della diffusione delle potenti armi

basate sulla polvere da sparo.

per il fatto che portava con sé il ricordo romantico di uno

degli ultimi episodi cavallereschi di un mondo guerriero

scomparso a seguito della diffusione delle potenti armi

basate sulla polvere da sparo.

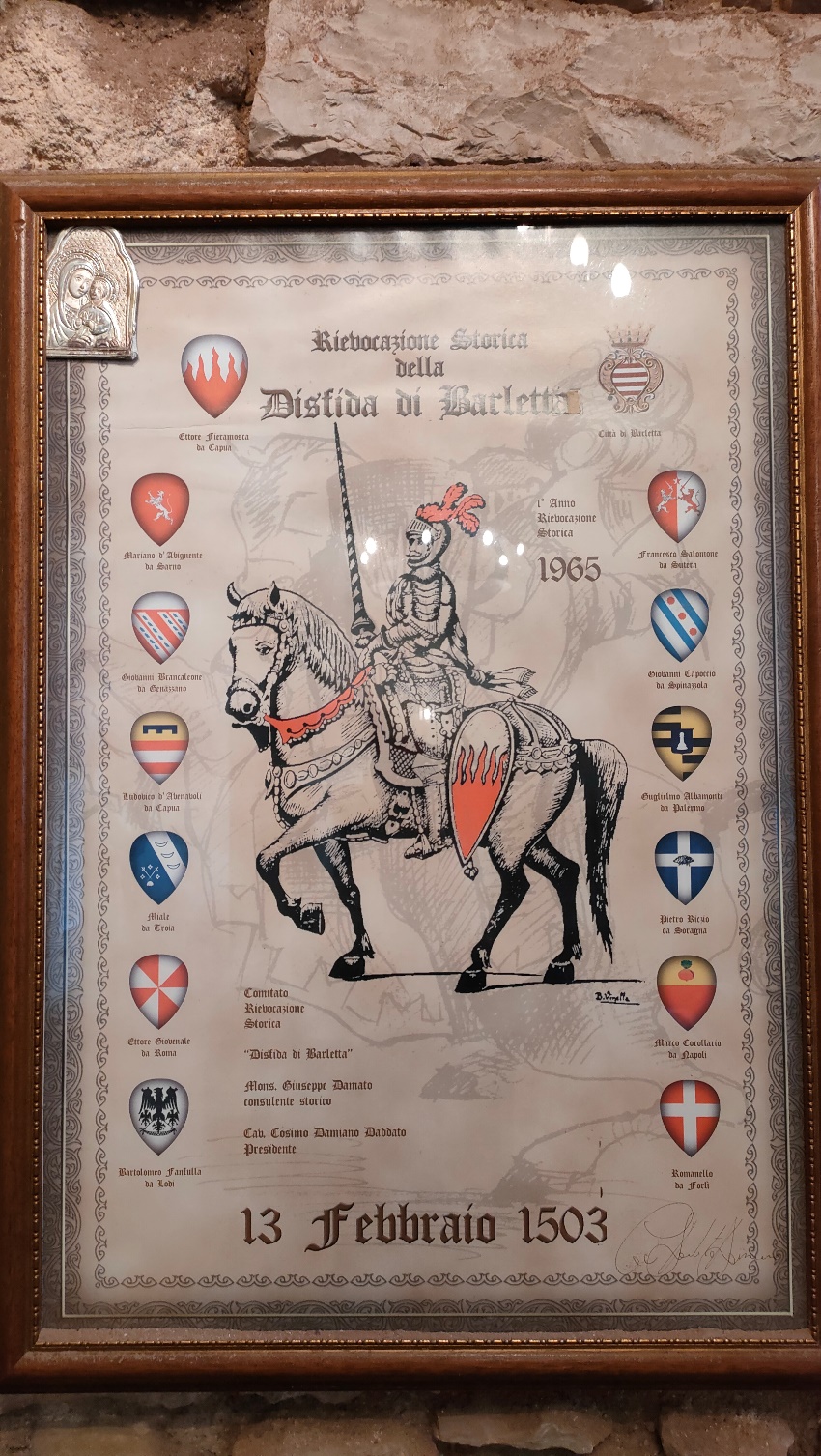

Il rinvigorire della memoria della disfida avvenne però con

l’avvento del Risorgimento italiano. Nel 1833 Massimo

D’Azeglio scrisse il celebre romanzo storico Ettore

Fieramosca ispirandosi proprio alla figura del cavaliere

capuano. Il successo del romanzo fu enorme e servì per

stimolare e mobilitare le coscienze del popolo italiano contro l’allora invasore

austriaco. Come Manzoni, anche D’Azeglio era convinto che la cultura e l'arte

potessero contribuire a formare una coscienza nazionale italiana attraverso

l'esaltazione di episodi d’orgoglio nazionale del passato, come la disfida di

Barletta.

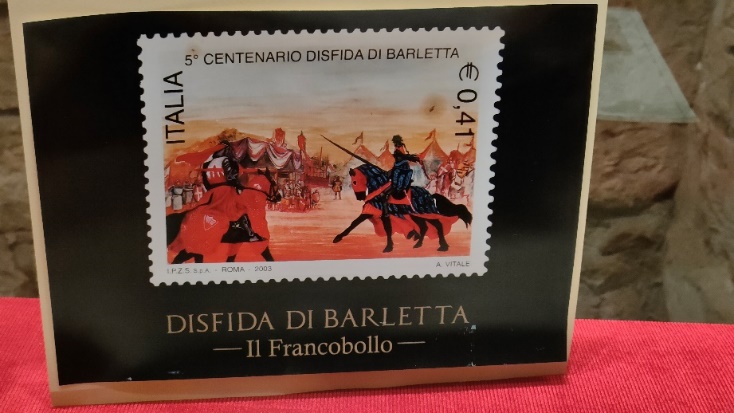

Col senno del poi, possiamo senz’altro affermare che

quei leggendari 13 cavalieri hanno lasciato un segno

indelebile nella nostra storia. A loro sono stati

dedicati, in varie parti d’Italia, monumenti, strade e

piazze, nonché romanzi, francobolli e celebri film, che

testimoniano ancora oggi il loro indiscutibile valore.

Col senno del poi, possiamo senz’altro affermare che

quei leggendari 13 cavalieri hanno lasciato un segno

indelebile nella nostra storia. A loro sono stati

dedicati, in varie parti d’Italia, monumenti, strade e

piazze, nonché romanzi, francobolli e celebri film, che

testimoniano ancora oggi il loro indiscutibile valore.

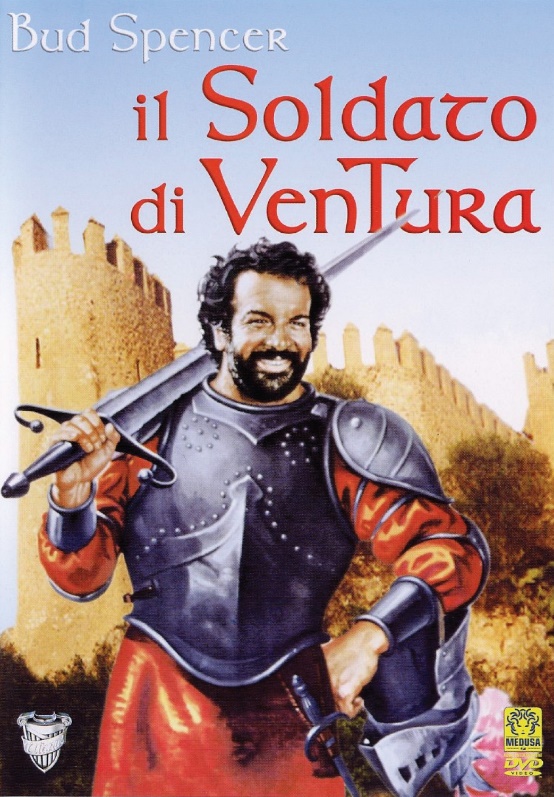

A proposito di film, mi piace ricordare in

particolare uno di essi: Il Soldato di Ventura,

che è un’interpretazione in chiave comicoparodistica

della celebre disfida, con tanti

grandi attori italiani protagonisti quali il

gigante Bud Spencer nella parte di Ettore

Fieramosca, gli eccezionali Enzo

Cannavale, Oreste Lionello, Renzo Palmer ed

altri interpreti nelle parti dei cavalieri italiani,

nonché il bravo Philippe Leroy nei panni del

capitano francese La Motte. Il film, girato nel

1976 proprio nei luoghi della storica disfida, fu

diretto dal grande registra Pasquale Festa

Campanile, già autore di celebri film

d’impegno, che si avvalse all’aiuto regia di un

giovane Neri Parenti, ossia di quello che

sarebbe diventato negli anni a venire uno dei più grandi registi di film comici

italiani. Il sottotitolo scelto per questo articolo è tratto proprio da una frase della

divertente colonna sonora del film “Oh Ettore” cantata dallo stesso Bud Spencer.

E’ il mio personale omaggio ad un film che mi affascinò sin da ragazzo e che mi

fece conoscere, prima ancora di averlo studiato, l’evento storico. Un film che

consiglio assolutamente di vedere a tutti gli appassionati di cinema poiché, ben

lontano dalle celebrazioni Risorgimentali o meramente patriottiche, tratta con

raffinata e sottile leggerezza temi importanti quali la memoria storica, la guerra,

l’onore, l’amicizia ed al contempo assicura due ore di spensieratezza, di sane

risate assicurate!

A proposito di film, mi piace ricordare in

particolare uno di essi: Il Soldato di Ventura,

che è un’interpretazione in chiave comicoparodistica

della celebre disfida, con tanti

grandi attori italiani protagonisti quali il

gigante Bud Spencer nella parte di Ettore

Fieramosca, gli eccezionali Enzo

Cannavale, Oreste Lionello, Renzo Palmer ed

altri interpreti nelle parti dei cavalieri italiani,

nonché il bravo Philippe Leroy nei panni del

capitano francese La Motte. Il film, girato nel

1976 proprio nei luoghi della storica disfida, fu

diretto dal grande registra Pasquale Festa

Campanile, già autore di celebri film

d’impegno, che si avvalse all’aiuto regia di un

giovane Neri Parenti, ossia di quello che

sarebbe diventato negli anni a venire uno dei più grandi registi di film comici

italiani. Il sottotitolo scelto per questo articolo è tratto proprio da una frase della

divertente colonna sonora del film “Oh Ettore” cantata dallo stesso Bud Spencer.

E’ il mio personale omaggio ad un film che mi affascinò sin da ragazzo e che mi

fece conoscere, prima ancora di averlo studiato, l’evento storico. Un film che

consiglio assolutamente di vedere a tutti gli appassionati di cinema poiché, ben

lontano dalle celebrazioni Risorgimentali o meramente patriottiche, tratta con

raffinata e sottile leggerezza temi importanti quali la memoria storica, la guerra,

l’onore, l’amicizia ed al contempo assicura due ore di spensieratezza, di sane

risate assicurate!

Antonio Pezzullo

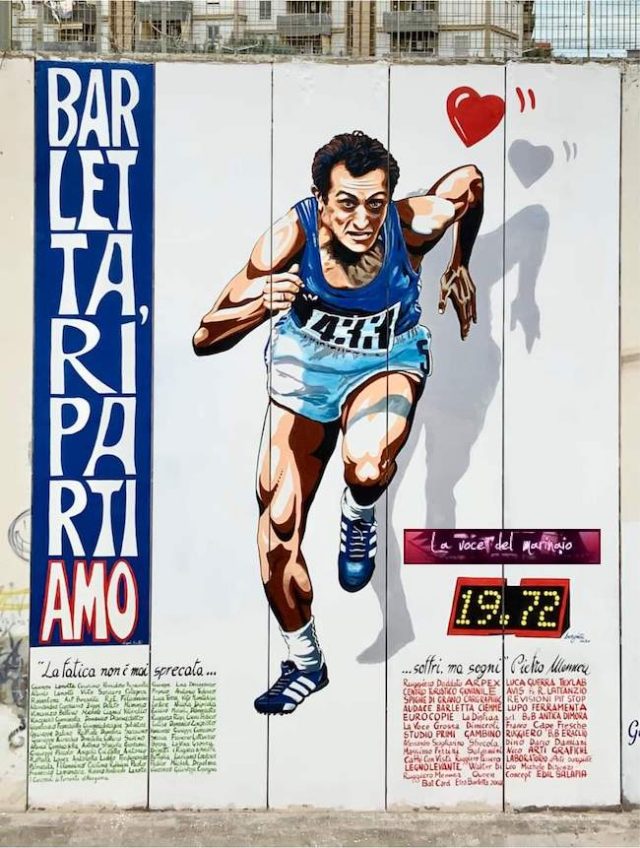

Post Scriptum: UN EROE MODERNO

Nella città della Disfida, è doveroso ricordare un altro “eroe” legato a Barletta,

più vicino ai nostri giorni. Pietro Paolo Mennea è stato uno dei più grandi atleti

italiani di sempre, l’indimenticabile “Freccia del Sud”.

|

|

Lungomare Pietro Mennea

|

|

|

|

|

Casa Natale

|

|

|

|

|

|

Targa commemorativa sulla casa natale

|

Murales Pietro Mennea

|

Ciao Pietro!

|

|