Gli scritti di Antonio Pezzullo

|

|

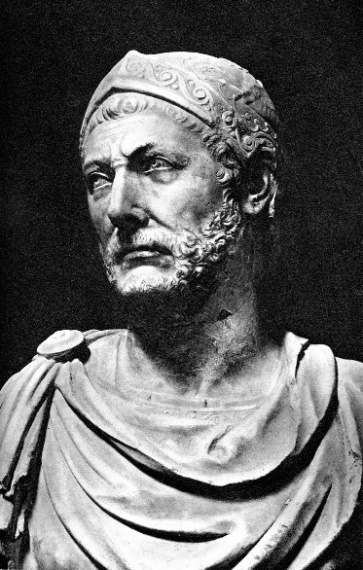

Publio Cornelio Scipione

Omaggio all’eroe invincibile che nato romano scelse di morire napoletano

“Ingrata patria non avrai nemmeno le mie ossa”

LE ORIGINI

Publio Cornelio Scipione è stato uno dei più grandi personaggi della storia! L’eroe (o forse meglio l’antieroe) mi affascinò sin dalla prima volta che lo “incontrai” sui banchi di scuola. Uomo dotato di rara intelligenza, di notevole audacia e di giusta clemenza, nonché fine stratega e grande persuasore, sin da giovanissimo si trovò costretto a combattere una guerra non di conquista ma di difesa della propria patria.

Nel corso della storia umana, poche persone si sono trovate nella sua straordinaria situazione, ossia di essere chiamati ad affrontare, in una leggendaria, lunga ed immane sfida, uno dei più grandi e geniali condottieri di tutti tempi, quell’Annibale Barca unanimemente ritenuto il più terribile nemico della storia di Roma, che il soffio della storia trasformerà nella sua nemesi.

Publio Cornelio Scipione nacque a Roma nel 236 a.C. dalla gens Cornelia, una delle più antiche e prestigiose famiglie aristocratiche, famose per l’onestà, la fedeltà alle istituzioni repubblicane e l’amor di patria.

|

|

Busto di Scipione - Museo Copenaghen

|

|

|

Da pochi anni, Roma era uscita vittoriosa dalla prima guerra punica, dove aveva affrontato la più grande potenza rivale del mediterraneo, la città di Cartagine.

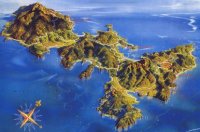

LA GRANDE MINACCIA DI ANNIBALE

La fine della prima guerra punica aveva solo momentaneamente limitato l’espansione della potenza cartaginese nel mediterraneo, che subito dopo aveva ripreso la conquista di buona parte della Spagna meridionale. Ben presto, le due potenze inevitabilmente erano destinate a scontrarsi.

|

|

Busto di Annibale (Museo Archeologico Nazionale Napoli)

|

|

|

La seconda guerra punica tra Roma e Cartagine inizia nel 219 a.C. quando i Cartaginesi guidati dal loro condottiero Annibale attaccano ed espugnano dopo un lungo assedio la città spagnola di Sagunto, alleata di Roma.

Annibale era stato educato dal padre sin da piccolo all’odio verso i romani. Una volta nominato generale, inizia subito le ostilità contro il grande nemico. I Romani pertanto sono costretti a dichiarare guerra a Cartagine e si aspettano di combatterla principalmente in mare, come era avvenuto nella prima guerra punica. Invece, il cartaginese sorprende tutti e compie un’impresa leggendaria: con la sua armata comprensiva anche di elefanti attraversa prima i Pirenei, la Francia meridionale e poi le Alpi, piombando a sorpresa in Italia. Ed è qui che avviene un primo potenziale contatto tra i due personaggi che avrebbero cambiato il destino del mediterraneo.

Le prime notizie sulla vita di Scipione si hanno proprio con la discesa di Annibale in Italia. Nella battaglia del Ticino, nel 218 a.C., primo e breve scontro tra Annibale e i romani, la cavalleria del primo sorprende quelle romana guidata da suo padre, Publio Cornelio Scipione (senior), uno dei consoli dell’esercito.

Polibio, il grande storico greco a cui dobbiamo la conoscenza di parte della storia romana antica, racconta che il giovane Publio, allora quasi diciottenne, si distinse per un’azione eroica, riuscendo con l’aiuto della cavalleria a portare in salvo il padre rimasto ferito e per quel gesto rifiutò persino una ricompensa militare perché “quell’atto si ricompensava da sé”.

L’INVASIONE ITALICA

Lo scontro del Ticino era stato poco più di una scaramuccia tra le avanguardie delle due cavallerie ma fu sufficiente a far valutare ai romani, comandati da Publio Scipione Senior, di ritirarsi verso Piacenza in attesa dei rinforzi che dovevano arrivare dal sud della penisola, guidati dall’altro console Sempronio Longo. I due eserciti romani riescono in tempo a riunirsi e si accampano sulla sponda del fiume Trebbia. Publio senior ha in parte intuito la pericolosità dell’avversario ed assume un atteggiamento più prudente mentre l’altro console Longo è più spavaldo ed ansioso di combattere. Annibale nel frattempo ha costruito il suo accampamento sull’altra sponda del fiume, ha studiato preliminarmente il terreno e, notando una piccola ansa del fiume, ha nascosto là una parte della sua cavalleria, guidata dal fratello minore Magone. Annibale inizia la contesa provocando i romani accampati, con un’azione dimostrativa della sua cavalleria. Comandati dal console Longo, i romani rispondono attraversando il fiume e schierano i fanti infreddoliti e bagnati per il combattimento.

Annibale li affronta con una fanteria meno numerosa, anche se rinforzata dalla defezione dei Galli cisalpini della pianura padana che sono passati dalla sua parte, ma asciutta e ben riposata. Schiera accanto alle sue fanterie gli elefanti, che ha portato dall’Africa, e subito accanto la veloce cavalleria numidica, più numerosa di quella romana. Sul finire del 218 a.C. inizia la grande battaglia della Trebbia. La cavalleria cartaginese ha ben presto il sopravvento ed una volta dispersi i nemici torna indietro, attaccando alle spalle la fanteria romana che combatte valorosamente. Contemporaneamente i piccoli reparti nascosti della restante cavalleria cartaginese piombano anche loro alle spalle del nemico, stringendoli in una morsa mortale. Nonostante l’accerchiamento e la pesante sconfitta, diversi superstiti riescono a fuggire nella vicina Piacenza, tra cui anche i due consoli.

Annibale non infierisce sul nemico sconfitto. Anche se il freddo inverno del nord nel frattempo fa morire i suoi elefanti, riprende la sua inarrestabile invasione dell’Italia.

All’inizio dell’estate, l’esercito cartaginese arriva fino al lago Trasimeno. Passando lungo la sponda settentrionale del Lago Trasimeno con l'obiettivo finale di colpire la Puglia, Annibale apprende che i romani sono in marcia per raggiungerlo. Valutando il terreno, pianifica un'enorme imboscata lungo la riva del lago, dove il terreno si restringe e forma una stretta gola tra le acque del lago e le colline. Annibale per ingannare i romani, rende ben visibile il suo accampamento in fondo alla gola mentre nasconde il grosso del suo esercito nelle boscaglie delle colline sovrastanti.

Nel 217 a.C. si svolge la battaglia del Trasimeno. L’esercito romano guidato dal console Flaminio Nepote cade nella trappola ed attraversa in fretta la strettoia, commettendo l’errore di non inviare degli esploratori in avanscoperta. L’esercito di Annibale al momento opportuno attacca i fianchi delle legioni romane, infilatesi imprudentemente in quella zona sfavorevole, sbaragliandole. Nella battaglia muore anche il console Nepote.

Dopo tre scontri micidiali, i romani non hanno ancora capito che il generale cartaginese non solo studia preliminarmente e accuratamente i luoghi di battaglia ma usa mezzi e tattiche di combattimento innovative, come gli elefanti africani, l’agile cavalleria numidica che prende attivamente parte agli scontri, non disdegnando di ricorrere ad astute imboscate. Al contrario, i romani usano ancora tattiche convenzionali, come la tradizionale spinta frontale della fanteria, usando la cavalleria solo per proteggere i suoi fianchi. Inoltre, l’organizzazione dell’esercito romano ha una debolezza intrinseca in quanto è guidato dai consoli, ossia da politici eletti temporaneamente a tale incarico e come tali sono estremamente sensibili all'opinione pubblica e alle tentazioni della gloria personale. Per quanto abbiano avuto precedenti esperienze belliche, nessuno possiede le qualità strategiche e tattiche di Annibale che, al contrario, si è formato sotto il comando del padre Amilcare in oltre vent’anni di campagne militari nel nord Africa e Spagna. Annibale è dunque il prototipo del condottiero professionista, favorito sia dal suo genio militare, sia dall’inadeguatezza dei vertici militari romani.

L’IMMANE DISFATTA DI CANNE

I romani pensano ancora di fermare l’invasore con la formazione di un enorme esercito, il più grande mai costituito. Forte di una superiorità numerica schiacciante della fanteria, il nuovo esercito è guidato da due consoli, Emilio Paolo e Gaio Varrone. Il primo è più prudente mentre il secondo lo è di meno e nel giorno in cui assume il comando (per tradizione, i consoli comandavano l’esercito a giorni alterni) rompe gli indugi e attacca Annibale, pensando di vincere facile. La battaglia di Canne avvenuta il 2 agosto del 216 a.C. in Puglia sarà la più grande sconfitta militare della storia romana. Annibale ancora una volta surclassa i romani attuando una geniale tattica di accerchiamento facendo, durante la battaglia, retrocedere lentamente il suo schieramento centrale illudendo così i romani che avanzano nella trappola, fino a farli penetrare nel cuore del suo schieramento, creandogli così intorno una morsa mortale. Nel frattempo la superiorità tattica della sua cavalleria ha la meglio su quella romana e ritornando indietro attacca alle spalle la fanteria romana infilatasi completamente nel cuneo cartaginese. La vittoria di Annibale è clamorosa, l’enorme esercito nemico è annientato e solo una minima parte riesce a scampare alla carneficina.

In questo drammatico contesto riappare il nostro Publio Cornelio Scipione, allora ventenne, che da giovane tribuno della cavalleria è rimasto di guardia al campo romano ed ora ha il compito di radunare i superstiti e gli sbandati rifugiatosi nell’accampamento per portarli in salvo; egli si accorge, però, che un gruppo di giovani nobili, scoraggiati dalla sconfitta subita, sta pensando di abbandonare l’Italia. Scipione, allora, rivolgendo loro parole molto dure, riesce a dissuaderli dalla fuga e non darsi per vinto. Questo episodio susciterà una prima ammirazione in quei soldati sbandati ed avviliti. Con grande cautela e strisciando silenziosamente di notte, riesce ad eludere i rastrellamenti della milizia cartaginese ed a trovare la strada per guidarli fino alla città alleata di Canosa. Qui Publio interroga incessantemente i sopravvissuti ascoltando le testimonianze di chi era in prima linea. Intuisce che si trova di fronte ad un nemico che usa tattiche di combattimento rivoluzionarie e cerca di apprenderne i segreti. Al contempo, si persuade che, a differenza di quanto pensano in molti, la sconfitta non è dovuta alla viltà dei legionari ma sostanzialmente a due fattori, ossia al genio militare di Annibale e all’avventatezza del console Varrone, che peraltro riesce pure a sopravvivere, a differenza dell’altro console che rimane ucciso in battaglia.

La tremenda sconfitta getta tutta l’Italia nello sconforto e fa temere il peggio. Per fortuna, Annibale non marcia su Roma perché ritiene di non avere ancora forze sufficienti per assediare la città eterna. Dopo un primo momento di sbandamento, il Senato prende provvedimenti drastici. Addossa tutta la colpa della disfatta ai sopravvissuti legionari di Canne anche per le voci che gli sono arrivate sulla tentata diserzione dei pochi manipoli di superstiti, legionari che hanno l’ulteriore colpa di non essere morti in battaglia. Al contrario, il console Varrone viene perdonato anche se gli storici gli riconosceranno i maggiori demeriti di quell’immane disfatta.

La punizione dei legionari è durissima: i sopravvissuti sono destinati a formare le due legioni “cannensi”, nome che diventa un marchio d’infamia, dovranno continuare a fare il servizio militare (a differenza dei classici legionari che tornavano a casa dopo lo scioglimento della legione) e non potranno nemmeno tornare dalle loro famiglie. Disonorati, non devono mettere più piede sulla penisola italiana e sono perciò esiliati nella provincia romana di Sicilia, costretti ad accamparsi lontano dalle città. Oltre a questo drastico provvedimento, il Senato ordina di ricostituire un nuovo esercito e nomina a capo dello stesso, dandogli poteri straordinari, Quinto Fabio Massimo, detto “il temporeggiatore”. L’azione di quest’ultimo, insieme ad un altro valente generale Marco Claudio Marcello, dimostra finalmente che i romani hanno appreso la dura lezione. Essi non affrontano più in aperti scontri campali l’esercito cartaginese ma adottano la tattica della guerriglia.

La tremenda sconfitta getta tutta l’Italia nello sconforto e fa temere il peggio. Per fortuna, Annibale non marcia su Roma perché ritiene di non avere ancora forze sufficienti per assediare la città eterna. Dopo un primo momento di sbandamento, il Senato prende provvedimenti drastici. Addossa tutta la colpa della disfatta ai sopravvissuti legionari di Canne anche per le voci che gli sono arrivate sulla tentata diserzione dei pochi manipoli di superstiti, legionari che hanno l’ulteriore colpa di non essere morti in battaglia. Al contrario, il console Varrone viene perdonato anche se gli storici gli riconosceranno i maggiori demeriti di quell’immane disfatta.

La punizione dei legionari è durissima: i sopravvissuti sono destinati a formare le due legioni “cannensi”, nome che diventa un marchio d’infamia, dovranno continuare a fare il servizio militare (a differenza dei classici legionari che tornavano a casa dopo lo scioglimento della legione) e non potranno nemmeno tornare dalle loro famiglie. Disonorati, non devono mettere più piede sulla penisola italiana e sono perciò esiliati nella provincia romana di Sicilia, costretti ad accamparsi lontano dalle città. Oltre a questo drastico provvedimento, il Senato ordina di ricostituire un nuovo esercito e nomina a capo dello stesso, dandogli poteri straordinari, Quinto Fabio Massimo, detto “il temporeggiatore”. L’azione di quest’ultimo, insieme ad un altro valente generale Marco Claudio Marcello, dimostra finalmente che i romani hanno appreso la dura lezione. Essi non affrontano più in aperti scontri campali l’esercito cartaginese ma adottano la tattica della guerriglia.

Tagliando i rifornimenti, accettando solo scaramucce, incalzando i nemici con brevi attacchi e veloci fughe, riescono a tenere Annibale lontano da Roma, che a sua volta resta nel sud Italia (celebri diventano “gli ozi” di Capua) e che spera ancora nella rivolta degli alleati italici, come era avvenuto ai galli della pianura padana, per porre fine al dominio di Roma. Ma gli alleati italici continuano ad essere fedeli allo Stato romano e quelli che invece si sono schierati con Annibale vengono continuamente minacciati. Annibale accusa questa tattica, tanto da fargli dire che “Fabio Massimo mi impedisce di combattere, Marco Claudio Marcello di vincere”.

Tagliando i rifornimenti, accettando solo scaramucce, incalzando i nemici con brevi attacchi e veloci fughe, riescono a tenere Annibale lontano da Roma, che a sua volta resta nel sud Italia (celebri diventano “gli ozi” di Capua) e che spera ancora nella rivolta degli alleati italici, come era avvenuto ai galli della pianura padana, per porre fine al dominio di Roma. Ma gli alleati italici continuano ad essere fedeli allo Stato romano e quelli che invece si sono schierati con Annibale vengono continuamente minacciati. Annibale accusa questa tattica, tanto da fargli dire che “Fabio Massimo mi impedisce di combattere, Marco Claudio Marcello di vincere”.

In questi anni Quinto Fabio Massimo e Marco Claudio Marcello riescono dunque ad evitare il peggio, nel frattempo stroncano le ribellioni di Siracusa e Capua (tra le poche città italiche che si erano schierate con i cartaginesi) anche se non possono sconfiggere Annibale, che resta in Italia.

LA SPEDIZIONE IBERICA

Dopo la sconfitta sul Ticino, il padre del giovane Scipione (che si chiama Publio come lui) insieme a suo fratello Gneo, era stato mandato in Spagna in qualità di console per ostacolare le forze cartaginesi. I possedimenti iberici davano a Cartagine molti vantaggi come la produzione di metalli utilizzati per le armi e soprattutto fornivano un gran numero di combattenti. In una serie di battaglie nei dintorni del fiume Baetis, nell’odierna Andalusia, nel 211 a.C. i cartaginesi, forti di eserciti sempre più numerosi, sconfissero i romani ed i due fratelli Scipione caddero valorosamente in battaglia. Le rimanenti forze romane, guidate da un coraggioso comandante Lucio Marcio Settimo, con un ultimo sforzo riuscirono a trovare un’insperata vittoria, sempre nei dintorni di Baetis, fermando momentaneamente l’avanzata dei nemici.

A questo punto il Senato di Roma, informato sui fatti, deve nominare un nuovo console per fronteggiare la delicatissima situazione iberica. Sono convocati i comizi ed inizialmente nessuno si propone. A sorpresa si candida un giovane patrizio di soli 25 anni, che non ha nemmeno l’età per essere eletto console: Publio Cornelio Scipione. Il popolo l’appoggia, ammirato per il coraggio di quel giovane che vuole vendicare la patria e la famiglia. Il giovane ottiene così il difficile incarico di proconsole, proprio perché non ha ancora completato la carriera per diventare console. Pur apprezzando l’azione dell’ormai anziano Fabio Quinto Massimo che ha protetto lo Stato con la sua strategia di temporeggiare, Publio si persuade che, conquistando i possedimenti cartaginesi in Spagna, si possa aprire la via per portare la guerra direttamente in Africa. Solo in questo modo si potrebbe costringere Annibale a lasciare l’Italia.

Nel 210 a.C. Scipione, con il suo fido compagno d’armi Gaio Lelio, arma una flotta romana ed arriva a Tarragona, la principale colonia romana nella Spagna meridionale che è riuscita a resistere all’avanzata dei cartaginesi. Con il suo modo di fare, tranquillo e persuasivo, Publio riesce a radunare tutti gli alleati rimasti fedeli a Roma e a suo padre quando comandava l’esercito, conferendo loro nuovi entusiasmi. Il suo primo obiettivo è quello di rovesciare alcune alleanze fra le popolazioni iberiche e i cartaginesi, rendendo così difficile il reclutamento di forze da inviare ad Annibale in Italia.

Per fare questo, Scipione concepisce di colpire il nemico dove meno se l’aspetta, attraverso una delle più audaci azioni della storia militare romana. La principale città cartaginese di Spagna, Cartagena, è ritenuta una fortezza inespugnabile e per questo è protetta solo da un presidio militare mentre il grosso degli eserciti cartaginesi è posizionato in altre zone della Spagna.

Per conquistare la città, Scipione deve compiere un’azione fulminea per evitare che l’esercito punico possa soccorrere in tempo la città. Consapevole dell’importanza economica di quest’ultima ma anche delle implicazioni psicologiche che la sua presa potrebbe generare, si prepara meticolosamente ed in gran segreto ad assaltarla. Studiando la conformazione del territorio e grazie alle preziose informazioni ricevute da alcuni pescatori del luogo, scopre che la laguna interna, che costeggia le mura della città, in certe condizioni climatiche favorevoli può diventare percorribile a piedi. Per motivare i suoi uomini, all’oscuro di tutto, a compiere un’impresa che sembra impossibile, il giorno prima dell’assalto li raduna e preannuncia loro l’abbassamento delle acque della laguna, facendogli credere che i romani sono sotto la protezione di Nettuno, Dio del mare. Il giorno dopo, mentre la flotta romana blocca il porto, i legionari percorrono a piedi la laguna fino alle mura, prendendo completamente di sorpresa i cartaginesi. Conquistata la città, Scipione dimostra tutta la sua saggezza e lungimiranza “politica” nel trattare i cittadini prigionieri. Non compie nessuna vendetta nei loro confronti, promette loro la libertà a guerra finita se collaboreranno e libera tutti i prigionieri iberici tenuti in ostaggio dalla milizia cartaginese. Si verifica anche un episodio dove i soldati romani portano davanti al giovane generale una prigioniera particolarmente affascinante, la più bella ragazza di Cartagena. Una volta interrogata, Scipione scopre che è la promessa sposa di un capo di una tribù iberica. Scipione non solo la libera dalla prigionia ma ordina di consegnarla al suo promesso sposo, allegando vari doni. Queste azioni destano grande ammirazione tra le popolazioni locali che di conseguenza non gli sono ostili.

In vista delle imminenti battaglie con gli eserciti punici, Scipione riorganizza il proprio esercito e, con una geniale intuizione, fa adottare ai legionari romani il gladio, l’agile spada spagnola al posto della vecchia spada, migliorando ulteriormente anche il giavellotto (pilium). Sono innovazioni tecniche (oltre alle nuove tattiche che applicherà nelle battaglie) che daranno per diversi secoli la supremazia militare all’esercito romano.

Come aveva previsto Scipione, l’effetto psicologico della conquista di Cartagena si fa sentire presto perché il primo esercito cartaginese che gli viene incontro, guidato da Asdrubale (fratello di Annibale), lo fa con una certa prudenza. Asdrubale si accampa per aspettare l’arrivo degli altri eserciti cartaginesi lontani ma poiché vede aumentare ogni giorno la diserzione tra i suoi mercenari spagnoli, ad un certo punto decide di scontrarsi subito con i romani.

Nel 208 a. C. Scipione, nella battaglia di Baecula, affronta l’esercito di Asdrubale e lo sconfigge con un’azione brillante. Se Scipione non padroneggia ancora le tattiche che ha appreso da Annibale in Italia, in questa battaglia dimostra però un’innata propensione allo studio del territorio ed una notevole capacità inventiva.

Giunto in prossimità dell’accampamento cartaginese, Publio ha osservato che di fronte si trova una piccolissima collina adatta ad essere ben difesa. Non a caso, Asdrubale ha messo molte sentinelle sulla stessa. Nel giorno in cui ha pianificato la battaglia, Scipione manda i suoi Veliti, la fanteria leggera, a scalare la collinetta da dietro, facendo credere di volerla conquistare. Asdrubale esce dal campo con il suo esercito e si appresta ad occupare l’altura per scacciare il nemico. A questo punto viene completamente sorpreso dall’improvvisa mossa di Scipione che fa sfilare il suo esercito, diviso in due parti, ai lati della collinetta, prendendo quello cartaginese ai fianchi. Stretti nella manovra soffocante, i cartaginesi sono sconfitti ma Asdrubale riesce a sfuggire alla cattura e, con quello che resta del suo esercito, scappa in direzione dell’Italia. Scipione sceglie di non inseguirlo, pur conoscendo il pericolo del suo possibile ricongiungimento con Annibale, perché la sua missione primaria è quella di eliminare il dominio dei cartaginesi nella Spagna meridionale, dove hanno ancora due forti eserciti.

|

|

N. Poussin – La clemenza di Scipione

|

|

|

Dopo la battaglia, anche questa volta Scipione si comporta con giusta clemenza coi vinti, trattando bene i prigionieri, di cui molti erano mercenari iberici, e liberando tra l’altro anche un giovane nipote del principe Massinissa, pretendente al trono della Numidia. Questo gesto avrà un peso importante nella sua fortuna militare mentre le sue azioni nei confronti degli iberici prigionieri non fanno che aumentarne la benevolenza ed il profondo rispetto delle popolazioni locali.

Lo scontro decisivo si verifica nel 206 a.C. dove i romani si trovano di fronte contemporaneamente i due eserciti cartaginesi di Asdrubale Giscone e Magone (il fratello più giovane di Annibale) che si erano riuniti per fermarli. Qui, seppur in netta inferiorità numerica, Scipione compie un autentico capolavoro tattico. La battaglia di Ilipa è preceduta per alcuni giorni da uno strano “rituale”: la mattina gli eserciti si schierano l’uno davanti all’altro, mostrano i muscoli ma alla fine si ritirano. I romani mettono sempre al centro i legionari più forti, poi ai loro lati gli alleati iberici e infine la cavalleria. Stessa cosa fanno i cartaginesi che schierano la fanteria africana al centro, gli alleati iberici ai lati, con la cavalleria e gli elefanti.

Scipione nel giorno da lui scelto prende l’iniziativa. Con un attacco dimostrativo della cavalleria provoca il campo cartaginese e subito dopo schiera per prima l’esercito sul campo di battaglia in segno di sfida, modificando a sorpresa lo schieramento, mettendo gli alleati iberici al centro, i forti legionari ai loro lati seguiti dalle cavallerie. I cartaginesi invece non cambiano lo schieramento. Scipione allora ordina agli alleati iberici al centro di avanzare molto lentamente e senza fretta mentre ai legionari ed alla cavalleria, disposti ai lati, di avanzare con celerità, in modo da arrivare subito allo scontro. Le cavallerie si scontrano per prime, arrivano poi legionari romani a confrontarsi con i mercenari iberici cartaginesi che hanno la peggio. Sbaragliati i loro dirimpettai, i legionari attaccano ai fianchi la fanteria africana dei cartaginesi che è ancora ferma in attesa di scontrarsi con gli alleati iberici romani. Le ali compiono così una perfetta manovra di avvolgimento dell'intera armata cartaginese, sconfiggendola pesantemente. Anche se i capi cartaginesi e una piccola parte dei soldati riescono a fuggire, la vittoria dei romani è definitiva.

A completamento delle sue imprese in Spagna, Scipione incontra il principe numida Massinissa con cui inizia un dialogo proficuo che getta le basi di una futura alleanza. Riesce infine ad espugnare facilmente Cadice, l'ultimo baluardo cartaginese in Spagna che, grazie alla sua straordinaria azione, diventa una provincia romana. Scipione fonda anche una prima colonia formata da soli veterani romani: Italica, non distante dall’odierna Siviglia.

Ora non resta che compiere l’ultima e più difficile parte del suo ardito piano, quello di portare la guerra in casa dei cartaginesi.

LA SPEDIZIONE IN AFRICA

Ritornato a Roma, Scipione nel 205 a.C. viene eletto console a furor di popolo e cerca di convincere il Senato ad affidargli un grande esercito al fine portare finalmente la guerra in Africa. Il Senato, la cui maggioranza appoggia la fazione di Quinto Fabio Massimo e la sua tattica di temporeggiare, non è molto favorevole a questo suo nuovo progetto perché vorrebbe sconfiggere prima Annibale in Italia. Alla fine non riesce ad opporsi, a causa del forte consenso popolare che hanno suscitato le imprese di Publio in terra spagnola, e si raggiunge un compromesso: gli viene affidato il consolato con la provincia di Sicilia, può utilizzare le legioni “cannensi” là dislocate ma non gli fornisce né mezzi finanziari né nuove legioni e potrà accettare solo aiuti volontari.

Il Senato da un lato è ancora intimorito dalla presenza di Annibale sul territorio italico e non vuole rischiare nulla mentre, dall’altro lato è capeggiato dalla potente fazione politica avversaria che pensa così di aver bloccato sul nascere la sua azione. Se Scipione dovesse fallire nella sua impresa, lo Stato non avrà perso nulla, dato che considera le legioni cannensi degli scarti senza onore del proprio esercito.

Gli avversari politici però hanno sottovalutato il crescente prestigio dell’unico generale romano che è riuscito a vincere alcune grandi battaglie campali coi cartaginesi. Scipione fa appello alla fedeltà degli alleati italici ed ottiene una risposta inaspettata ed entusiasmante: arrivano generose donazioni, risorse di ogni tipo, combattenti entusiasti da tutta la penisola italica, dall’Etruria alla Campania, dall’Umbria alla Puglia. Per la prima volta nella storia di Roma, i cittadini rispondono non alla chiamata dello Stato ma all’appello di un carismatico condottiero. In Scipione possiamo già intravedere, senza che le sue intenzioni fossero tali, i primi germi della personalizzazione del potere che si svilupperà pienamente in Cesare ed Augusto.

Nel 205 a.C. Scipione arriva in Sicilia e comincia un lungo addestramento delle truppe, a cui cerca di far assimilare i suoi schemi di combattimento. Scipione addestra il suo esercito “quasi privato” con grandissima applicazione e soprattutto, a differenza del Senato, tiene le due legioni “cannensi” in grande considerazione. Quest’ultime sognano da anni di ritornare finalmente a combattere, di avere una seconda occasione e sono entusiaste d’essere poste sotto il comando di quel valente generale, a cui peraltro devono anche la loro salvezza dopo la disfatta di Canne. Il lungo esilio e l’ininterrotta vita militare ha creato un corpo di legionari unici, coesi, animati da un’enorme voglia di riscatto. Scipione li conosce bene e intuisce fin da allora che quella sarà una delle sue più grandi risorse nello scontro decisivo con Annibale. Peraltro, la dura punizione del Senato ha creato - senza volerlo - il prototipo dell’esercito professionistico romano (al posto dell’esercito ordinario basato sul binomio cittadino-soldato) che sarebbe stato effettivamente istituito solo un secolo dopo grazie alla riforma militare di Gaio Mario.

Nel 204 a.C. le truppe di Scipione sbarcano finalmente in Africa e si accampano sulla costa vicino Utica, mettendo sotto assedio la città. Il condottiero riesce a portare dalla sua parte il principe numida in esilio Massinissa, che gli conferisce la sua cavalleria numidica, anche se non è molto numerosa. In cambio, Scipione lo appoggerà per conquistare il trono della Numidia.

I romani sul suolo africano sono comunque in un numero nettamente inferiore rispetto ai cartaginesi e Publio sa bene che non li può affrontare apertamente. Peraltro, le due armate cartaginesi, comandate da Asdrubale Giscone e l’alleato Siface, sono venute incontro e hanno bloccato i romani sulla costa, senza possibilità d’avanzare all’interno.

Allora Scipione elabora un astuto piano per indebolire il nemico. Facendo finta di intavolare delle trattative di pace, intrufola tra i suoi ambasciatori anche alcuni esperti militari inviati per studiare gli accampamenti nemici. Si accorgono così che quello dei guerrieri numidi di Siface è costruito con un legno particolarmente secco, facilmente infiammabile. Con un pretesto, Scipione interrompe i negoziati, sposta via mare una piccola parte del suo esercito per riprendere l’assedio di Utica, facendo credere ai nemici di abbandonare il suo accampamento mentre in realtà si nasconde dietro un’altura. Di notte ritorna silenziosamente indietro e divide il suo esercito in due tronconi per attaccare i due accampamenti nemici. Approfittando del buio appicca il fuoco. I cartaginesi sono sorpresi, il fuoco avanza velocemente ed usciti allo scoperto sono sbaragliati dai legionari romani.

In Africa Scipione ha compiuto una svolta sul piano delle usanze militari romane: ha adottato per la prima volta lo stratagemma e l’inganno, metodi che gli stessi romani avevano biasimato ad Annibale in Italia. Lo storico greco Polibio racconta che questa azione può essere considerata "il più straordinario dei fatti d'arme da lui ideato ed eseguito".

I capi dell’esercito cartaginese riescono a fuggire con una parte di esso ma la superiorità numerica cartaginese è stata eliminata e i romani sono liberi di muoversi sul territorio africano.

Nel frattempo Asdrubale e Siface non si arrendono e rifugiatosi all’interno riescono in breve tempo ad arruolare nuovi mercenari formando un’altra potente armata. Scipione comprende che non può aspettare sulla costa altrimenti darà tempo agli avversari di ingrossare le fila del nuovo esercito e con un’azione fulminea li raggiunge in una vasta pianura interna.

La battaglia dei Campi Magni (203 a.C.) è una svolta fondamentale della campagna d’Africa. Qui il genio militare di Scipione si manifesta in tutta la sua potenza. Schierato l’esercito, dà ordine alle sue cavallerie di affrontare quelle cartaginesi, facendole allontanare dal campo di battaglia e liberando il fianco della fanteria nemica. Publio adotta una variante tattica dell’accerchiamento adottato da Annibale a Canne, utilizzando esclusivamente la fanteria delle sue legioni. In particolare la seconda (Principi) e terza linea (Triari) al posto di aspettare il loro turno di combattimento, a sorpresa si muovono dietro la prima linea (Astati), avanzano ai lati e compiono una manovra a tenaglia che non lascia scampo agli avversari. Scipione non solo ha appreso la lezione di Annibale ma ha perfezionato la sua tattica, adottando un accerchiamento “dinamico” del nemico, grazie alla duttilità delle sue legioni che si rivelano particolarmente idonee a queste nuove strategie. Gli storici hanno sottolineato come la nuova tattica dei Campi Magni fu in pratica un cuneo rovesciato rispetto a quello visto a Canne.

Scipione è ormai pronto. L’ora del destino, quella del confronto diretto con il suo grande maestro, si sta avvicinando.

I Cartaginesi ormai alle strette avviano trattative di pace e, come aveva previsto Scipione, richiamano finalmente Annibale dall’Italia. Il generale cartaginese lascia così la penisola italiana dopo 15 anni di occupazione. Dopo essere sbarcato in Africa, i punici sono rincuorati dal ritorno del loro più grande generale e riprendono le ostilità quando sembrava che fosse vicino un accordo di pace. Annibale cerca invano di ostacolare Scipione che, informato sui suoi spostamenti, lo anticipa e si muove all’interno del territorio per ricongiungersi in tempo con l’alleato Massinissa. La mossa sarà decisiva perché stavolta il numida gli apporta una cavalleria molto numerosa.

LA LEGGENDARIA BATTAGLIA DI ZAMA

Nella piana di Zama i due eserciti si ritrovano uno di fronte all’altro. Annibale chiede preliminarmente di incontrare Scipione che accetta. Il primo è curioso di conoscere quel giovane rivale di cui gli hanno parlato tanto bene mentre il secondo si trova di fronte a quello che militarmente considera il suo “maestro”. Annibale tenta di negoziare una pace onorevole per Cartagine ma sa che è ormai troppo tardi e che la battaglia non si può evitare.

Così, il 19 ottobre del 202 a.C. si combatte la decisiva battaglia di Zama, che vede il titanico scontro tra i due più grandi generali dell’antichità.

Nelle sue “Storie”, lo storico Polibio racconta che «tutti dovrebbero conoscere la battaglia di Zama». Per raccontare la leggendaria battaglia, una delle più grandi di tutti i tempi, occorre innanzitutto capire lo schieramento iniziale degli eserciti.

I romani si schierano tradizionalmente su tre linee di fanterie legionarie (1° linea Astati; 2° Principi; 3° Triari, che sono i veterani) con ai lati le due Cavallerie, quella numida di Massimissa e quella italica del fido Gaio Lelio. Scipione ha schierato inoltre le tre linee di fanteria pesante non con la tradizionale formazione a scacchiera ma ha creato, tra i manipoli dei soldati, dei corridori centrali in modo da far passare gli elefanti nemici senza fare troppi danni. Per nasconderli al nemico, i corridoi vengono riempiti davanti con lo spiegamento dei Veliti, la fanteria leggera dotata di giavellotti e soprattutto di trombe e corni che hanno il preciso compito di spaventare gli elefanti.

I cartaginesi si schierano a specchio con tre linee di fanteria (1° Mercenari; 2° Cittadini di Cartagine: 3° i fedeli Veterani che hanno combattuto in Italia), con le due Cavallerie ai lati, quella numida di Siface e quella cartaginese di Magone. Davanti alle tre linee di fanteria, vengono schierati ben 80 elefanti, che possiamo definire i “carri armati” dell’antichità.

Scipione sul campo di battaglia ha alcuni vantaggi tattici, come un esercito più addestrato e fanaticamente devoto al loro comandante, può disporre di diverse soluzioni tattiche da mettere in campo, tra cui la punta di diamante è la cavalleria che, grazie all’alleato Massinissa, è per la prima volta numericamente superiore a quella di Annibale.

Annibale ha alcuni piccoli vantaggi, come gli 80 elefanti africani che servono a scombussolare le linee nemiche nella prima fase della battaglia; ha una fanteria numericamente superiore anche se meno addestrata e devota, ad eccezione dei suoi veterani che hanno combattuto in Italia. Annibale sa pure che ha davanti a sé un generale romano di gran lunga superiore a quelli incontrati in Italia, che ha studiato le sue tattiche e le ha pure perfezionate. Consapevole della sua inferiorità nella cavalleria, il suo progetto è quello di ridurre la battaglia principalmente ad uno scontro delle fanterie, l’unico che gli può dare una speranza di vittoria.

Inizia la battaglia e si vede subito che la tattica preparata da Scipione per neutralizzare gli elefanti funziona: il trambusto di trombe e corni creato dai Veliti spaventa i pachidermi che in parte attraversano i corridoi nelle loro fila senza fare troppi danni mentre l’altra parte di essi, spaventati e imbizzarriti, tornano indietro e scompigliano le cavallerie cartaginesi. A questo punto le cavallerie romane ne approfittano ed attaccano a loro volta quelle cartaginesi: queste ultime, inferiori di numero, scappano subito, probabilmente anche per gli ordini di Annibale di tenere lontano la cavalleria romana dal campo di battaglia il più a lungo possibile!

Le fanterie di entrambi gli eserciti avanzano alzando un gran polverone. Gli Astati, che sono formati in gran parte dai legionari cannensi, irrompono con grande furia sui Mercenari cartaginesi. Quest’ultimi restano intrappolati tra due fuochi perché Annibale ha dato ordine alla sua seconda linea di spingere in avanti tutti i mercenari della prima linea se disertano. Sono pertanto costretti a combattere ma possono fare poco contro la prima linea romana e vengono perciò aiutati anche dalla seconda linea cartaginese. Gli Astati romani, aiutati in minima parte dai Principi, si battono con ardore anche contro la seconda linea cartaginese.

A questo punto, Scipione dà l’ordine alle restanti seconda e terza linea romana, che non ha ancora combattuto, di portarsi ai due fianchi dei legionari cartaginesi per operare la sua manovra di accerchiamento dinamica. Ma una volta che la polvere iniziale della battaglia si è dissolta, Scipione nota un’amara sorpresa. Annibale, durante l’avanzata iniziale della fanteria, ha dato l’ordine alla linea dei suoi veterani di disporsi a 200 metri di distanza dalla seconda linea cartaginese, proprio per prevenire l’eventuale accerchiamento. Non solo, ha anche disposto la lenta ritirata delle sue due prime linee di fanteria (Mercenari e Cittadini), che stanno avendo la peggio contro gli Astati, fino ad allinearsi con la terza linea dei veterani cartaginesi, disponendosi a sorpresa non più al centro ma sfilando ai lati della linea dei veterani, in modo da creare un’unica lunghissima linea, impossibile da accerchiare. Scipione è sorpreso da questa mossa geniale e non potendo fare altrimenti risponde immediatamente allungando anche lui la fanteria in un’unica grande linea, schierando i Principi e i Triari ai lati degli Astati che sono rimasti al centro.

La battaglia è una vera e propria partita a scacchi dove entrambi i generali non hanno sbagliato nemmeno una mossa. Nel corso della battaglia il genio tattico di Annibale ha superato sé stesso perché si è creato un’improvvisa superiorità: ora i suoi veterani, che non hanno ancora combattuto, si trovano di fronte ai valorosi ma stanchi Astati romani che hanno affrontato già due linee di nemici. Il maestro ha dimostrato di essere ancora superiore all’allievo, realizzando un altro capolavoro tattico.

Tuttavia, a differenza di Scipione, Annibale ha forse sottovalutato un aspetto motivazionale, la tenace resistenza degli Astati che incredibilmente continuano a reggere, nonostante la stanchezza. Pur impegnati in prima linea da ore, stanno combattendo come leoni anche di fronte ai freschi veterani cartaginesi, che non riescono a sfondare centralmente. Quei legionari cannensi, umiliati dal loro stesso popolo, esiliati e condannati col marchio dell’infamia, nel momento culminante stanno dimostrando tutto il loro grandissimo valore. Scipione strategicamente li ha schierati proprio in prima linea, confidando nel ritorno della sua cavalleria sul campo di battaglia ma comprende che ora è solo una “corsa contro il tempo” e sprona continuamente i suoi, perché le sorti della battaglia dipendono esclusivamente dalla loro resistenza. Con una forza di volontà prodigiosa, quei legionari continuano a non mollare, si farebbero ammazzare tutti sul campo di battaglia piuttosto che deludere chi gli ha offerto l’unica occasione del loro tanto agognato riscatto!

All’improvviso, da lontano si scorge un polverone che si sta avvicinando alle spalle dei cartaginesi. Annibale lo nota e capisce subito che non c’è più niente da fare. La cavalleria romana, dopo diverse ore, si è sbarazzata di quella cartaginese ed ora si sta avvicinando al campo di battaglia. Individua facilmente la dislocazione dei combattenti cartaginesi più forti (i veterani) e li attacca alle spalle. L’esito della battaglia a questo punto diventa scontato, l’esercito cartaginese viene distrutto anche se Annibale con alcune migliaia di soldati riescono a fuggire.

Dopo la sconfitta di Zama, la città di Cartagine è ormai indifesa e teme la sua rovina ma l’obiettivo di Scipione è solamente la sua resa, non la sua distruzione. Le condizioni di pace imposte sono pesantissime: i cartaginesi devono cedere tutti i territori delle loro colonie ai romani, consegnare ai vincitori gli elefanti e la flotta, disarmare l’esercito, pagare un pesante tributo di guerra per molti anni, Cartagine diventerà un alleato dello Stato romano e non potrà fare la guerra a nessuno dei popoli vicini senza il consenso di Roma. Come promesso, Scipione concede all’alleato Massinissa il trono del regno di Numidia.

Nella storia del mondo antico l'importanza della battaglia di Zama, che chiude la seconda guerra punica, è fondamentale. Definitivamente liberatasi di Cartagine come grande potenza mediterranea, Roma diventa la dominatrice dei destini del mondo civilizzato, creando un'unità territoriale che durerà quasi mezzo millennio.

Il TRIONFALE RITORNO A ROMA

Scipione torna dall’Africa all’età di 33 anni, circondato da un prestigio e da una popolarità senza precedenti. Con la flotta romana approda in Sicilia e poi via terra si dirige verso Roma, come in una lunga processione trionfale, anche per ringraziare quei territori italici che gli avevano offerto volontariamente i loro valorosi combattenti. Le popolazioni lo salutano con entusiasmo e gratitudine mentre i soldati lo acclamano «comandante» (imperator). Scipione non dimentica i suoi legionari “cannensi” e fa distribuire loro terre da coltivare, prese da quei territori che si erano schierati con Annibale durante la campagna d’Italia. Per la prima volta nella storia di Roma, a ricordo della sua impresa gli viene dato il nome di Africano, al fine di essere onorato col nome del popolo da lui vinto. Nella città eterna gli viene concesso un Trionfo grandioso, mai visto prima. Scipione non dimentica nemmeno il popolo dell’urbe, attraverso generose iniziative benefiche a suo favore.

L’entusiasmo è così tanto che il popolo a Roma vuole proclamarlo dittatore perpetuo. Ma Scipione, uomo da sempre fedele alle istituzioni repubblicane, rifiuta redarguendo la folla perché intende elevarlo a un potere di fatto di un Re. Nonostante ciò, il Senato teme questa sua grandissima popolarità ed accanto ai grandi onori iniziano anche le grandi invidie dei suoi avversari politici.

Il NUOVO SCENARIO ORIENTALE

Con la conclusione della seconda guerra punica, lo scenario di guerra si sposta verso oriente dove alcune polis greche, di fronte all’ascesa di Filippo V - Re di Macedonia, temono di essere conquistate da quest’ultimo e chiedono protezione ai romani. Dopo la durissima esperienza della seconda guerra punica, seppur in un primo momento riluttante, Roma accetta di intervenire nel conflitto.

Nella decisiva battaglia di Cinocefale, combattuta nel 197 a.C., comandate dal nuovo console Tito Quinzio Flaminio, le legioni romane sbaragliano le gloriose falangi macedoni, l’invincibile armata diventata leggendaria grazie ad Alessandro Magno.

La battaglia è importante perché rappresenta una svolta storica: la falange macedone passa idealmente il testimone alla legione romana, come esercito più potente del mondo antico.

Col conseguente trattato di pace, il Senato annuncia la libertà delle polis greche anche se non ritira ancora le proprie legioni da quei territori. La Macedonia, seppur formalmente alleata di Roma, diventa uno stato periferico della Repubblica romana.

Seguono alcuni anni di pace. Nel 194 a.C. nonostante l’età ancora giovane, Scipione viene nominato princeps senatus «primo tra i senatori» ed ancora console. Quell'anno il Senato decide che entrambi i consoli devono restare in Italia. Scipione si oppone con forza a questa decisione perché intuisce che incombe una probabile guerra in oriente contro Antioco di Siria, presso il quale lo stesso Annibale si era da poco trasferito. Il Senato non gli dà retta e anzi decreta il ritorno in patria dell'esercito romano in Macedonia. Gli avvenimenti successivi avrebbero ancora una volta confermato la preveggenza e la lungimiranza dell’Africano.

LA CRISI SIRIACA E LA CONQUISTA DELL’ORIENTE

Come aveva previsto Scipione, il Re dei seleucidi, Antioco III di Siria, nel frattempo conquista tutta l’Asia minore, comprese le loro antiche città greche. I romani, chiamati in causa ancora una volta da alcune città greche loro alleate, non vogliono intraprendere un’altra campagna militare e mandano ad Efeso degli ambasciatori, tra cui Scipione.

A sorpresa, qui Scipione incontra direttamente per la seconda volta Annibale. Gli storici ci tramandano un celebre aneddoto. Durante un colloquio, Scipione chiede ad Annibale chi fosse il più grande generale di tutti i tempi. Annibale risponde Alessandro Magno. Scipione lo incalza e gli chiede chi fosse il secondo e lui risponde Pirro. Scipione insiste e gli chiede il terzo e Annibale risponde sé stesso. A questo punto, Scipione gli fa l’ultima domanda su chi sarebbe stato il più grande se Annibale avesse vinto a Zama e il punico risponde prontamente sé stesso. In sostanza, l’aneddoto si risolve in un sottile riconoscimento della grandezza dello stesso Scipione!

Le trattative di pace non danno alcun frutto. Poco dopo, richiamati dagli alleati greci che stanno subendo l’invasione dei siriani, nel 191 a.C. nella battaglia delle Termopili i romani sconfiggono il sovrano siriano, facendolo ritirare in Asia minore.

Roma però ha capito che occorre sottomettere Antioco III proprio per evitare di trovarsi un regno aggressivo ai loro confini orientali. Gli giungono persino delle voci che Annibale sta proponendo ad Antioco di affidargli una potenziale spedizione in Italia. Il Senato però è spaccato politicamente e non riesce a nominare i due consoli. Scipione interviene a sciogliere l’impasse, convincendo il Senato a nominare suo fratello Lucio come console e lui stesso come legato, dato che in quel modo andrà anche lui a combattere. Ancora una volta, Scipione antepone le proprie ambizioni politiche alle ragioni di stato e compie un altro gesto della sua nobiltà d’animo: il più grande comandante militare della storia romana si abbassava ad accettare una carica subordinata perché gli bastava servire il proprio paese, lasciando al fratello gli onori del trionfo. Questo fatto però fa aumentare l’invidia dei suoi avversari politici che invece reputano la scelta come una specie di affare di famiglia.

L’esercito romano, forte anche della supremazia sui mari, sconfigge prima la flotta alleata dei siriani, tra cui anche Annibale che ha guidato una piccola flotta di navi, e poi si prepara nel 190 a.C. alla decisiva battaglia di Magnesia in Asia minore. Prima della battaglia, poiché Scipione si è momentaneamente ammalato, il Re seleucide compie un generoso atto unilaterale e lascia libero il figlio di Publio che era stato catturato in una precedente escursione della cavalleria romana. A guerra finita, a Roma questo episodio sarà sfruttato propagandisticamente dagli avversari politici di Scipione.

L’esercito romano, guidato da Lucio Scipione vince la battaglia di Magnesia anche se con una certa difficoltà poiché la momentanea mancanza dell’Africano sul campo di battaglia si fa comunque sentire.

Le condizioni di pace fissate dai romani, guidati dagli Scipioni, sono che Antioco deve ritirarsi nell’entroterra lontano dalle coste dell’Asia minore, pagare le spese di guerra tra cui l’anticipo di 15.000 talenti, di cui 500 subito ed il resto alla firma del trattato di pace; infine, Antioco deve consegnare Annibale ai romani. Quest’ultimo, appena conosciuta tale clausola, fa perdere le proprie tracce. La politica degli Scipione mira comunque ad assicurare il predominio e l'influenza romana senza troppo infierire. I romani in questo modo conquistano parte dell'Asia Minore e la Grecia in un colpo solo.

Publio Cornelio Scipione, con le sue straordinarie imprese, ha esteso l’influenza romana in Occidente, in Africa ed in Oriente, trasformando la sua potenza italica in una potenza mediterranea.

IL PROCESSO AGLI SCIPIONE

La vittoria porta a Roma un immenso bottino e il dominio anche sul mare Egeo. Publio Cornelio non ne trae alcun vantaggio personale ma l’ennesimo successo della famiglia degli Scipione li colloca in una posizione di grande predominio nella politica romana, che non poteva non suscitare crescenti invidie e rancori da parte dei loro oppositori politici.

Al rientro a Roma dei due fratelli, contro di loro si scatena una campagna denigratoria da parte dei loro avversari politici, delusi dalla mitezza delle condizioni della pace di Magnesia e fortemente allarmati dal loro prestigio, potenza e influenza sulla popolazione. Il fratello Lucio, a capo dell’esercito, è accusato di essersi appropriato di una piccola somma, i famosi 500 talenti anticipati delle spese di guerra (che peraltro sono stati distribuiti alla luce del sole ai propri soldati come bottino di guerra), senza fornire apparentemente un rendiconto contabile alla Repubblica.

La parte politica avversa, capitanata dal rozzo conservatore Marco Porcio Catone, detto “il censore”, attacca apertamente l’operato del fratello Lucio mentre in realtà il vero obiettivo è l’Africano. Scipione, indignato per un’accusa così infamante al fratello, davanti al Senato straccia platealmente i rendiconti asserendo che la sua parola ha lo stesso valore! Un gesto istintivo di sdegno che non gli giova perché gli avversari ora decidono apertamente di attaccare anche lui.

|

|

Busto di Scipione maturo – Museo Archeologico Nazionale Napoli

|

|

|

Scipione viene addirittura accusato di tradimento e di concussione per aver garantito ai vinti condizioni di pace favorevoli, in cambio di denaro e della liberazione del figlio, prigioniero di Antioco III, che gli era stato restituito senza alcun riscatto. Davanti ai comizi, Scipione non entra nemmeno nel merito delle accuse. Si limita solo a ricordare che il valore della sua persona e la gloria delle proprie imprese testimoniavano l'assurdità delle accuse, lasciando l’assemblea profondamento indignato. Scipione non si presenta più al processo, è troppo orgoglioso e sdegnato per difendersi da una accusa tanto infondata quanto infamante. Politicamente ha prevalso la fazione politica conservatrice e falsa moralista, con i loro epigoni che non varranno nemmeno lontanamente il loro grande precursore.

Con il suo enorme prestigio e consenso popolare, con l’immensa gratitudine dei veterani dell’esercito, con la stima che godeva anche tra le popolazioni conquistate che lo consideravano alla stregua di un sovrano illuminato, Scipione avrebbe potuto facilmente ribellarsi alla vecchia nomenclatura repubblicana. Invece, all’alternativa di scatenare lotte intestine per il potere ed una probabile guerra civile, che avrebbe potuto minare le fondamenta della Repubblica, sceglie di ritirarsi volontariamente a vita privata.

Questa straordinaria nobiltà d’animo affascinerà tutti i posteri, anche i moderni, che lo considereranno un “puro”. Colui che aveva strenuamente combattuto per il bene comune e che aveva salvato la Patria nel suo momento più oscuro, faceva consapevolmente un passo indietro, fedele fino all’ultimo alle istituzioni repubblicane, a differenza di un suo illustre postero, Giulio Cesare, che circa due secoli dopo trasformerà la repubblica in una monarchia.

L’ESILIO VOLONTARIO E L’IMMORTALITA’

Fortemente deluso e amareggiato, nel 187 a.C. lascia la città di Roma per ritirarsi a vita privata nella sua villa rustica di Liternum, vicino Napoli, nella colonia popolata dai suoi fedeli veterani che lui stesso aveva fondato accanto ad un piccolo lago costiero. I suoi accusatori, avendo raggiunto il risultato che si erano proposti, ossia l'abbandono di Scipione dalla scena politica, non danno seguito al processo.

Negli ultimi anni di vita, Publio si dedica alla coltivazione della vite e ai lavori agricoli nella sua tenuta di Literno. Un giorno, un gruppo di capi pirati approda sulla costa, spaventando inizialmente la vita tranquilla della colonia. In realtà le loro intenzioni sono pacifiche, dopo un rischioso viaggio sono arrivati sino a lì solo per omaggiare l’Africano. Perciò, per far capire le loro intenzioni, depongono le armi e chiedono di entrare nella sua villa, dato che non sono suoi nemici ma solo ammiratori del suo immenso valore; hanno fatto tanta strada per avere la possibilità di osservare da vicino quell’uomo dalla fama così grande. Scipione li lascia entrare e i pirati fanno per prima cosa un rispettoso atto di omaggio ai battenti della porta d’ingresso, come se fossero una specie di altare; poi prendono la sua mano destra ed uno ad uno la baciano a lungo. Infine, depongono davanti al vestibolo preziosi doni che di solito vengo offerti agli Dei. Prima di ritornare da dove erano venuti, salutano calorosamente mentre ringraziano i loro Dei per la fortuna di aver potuto vedere da vicino uno dei più grandi uomini del loro tempo!

Mi piace pensare che queste inaspettate visite di genti venute da lontano così come i sinceri affetti quotidiani delle genti vicine abbiano alleviato l’amarezza degli ultimi anni di vita dell’eroe che, a causa della sua salute ormai cagionevole, muore in quel luogo nel 183 a.C. a soli 53 anni. Come in una simmetria fatale, Annibale, l’altro grande del suo tempo, muore nello stesso anno suicida a Libyssa, su una spiaggia del mar di Marmara, per non farsi catturare dai romani. Nessuno sa se sia morto prima Annibale o Scipione: anche qui mi piace pensare che Scipione prima di morire abbia saputo della fine del suo “maestro”, nemico solo sui campi di battaglia, e si sia lasciato andare.

Scipione scelse deliberatamente di morire nel napoletano e non volle essere sepolto a Roma, a causa della grande amarezza provocata dall’immeritato trattamento che la sua patria gli aveva riservato nei suoi ultimi anni di vita. Un’antica tradizione narra che sull'epigrafe della sua tomba fece inserire il suo estremo atto d'accusa all'ingratitudine dei suoi concittadini: “Ingrata Patria Non Avrai nemmeno Le Mie Ossa!”

Un’altra leggenda vuole che, tanti secoli dopo, il ritrovamento di un frammento di questa scritta, dove si leggeva la parola “Patria”, diede origine al nome moderno di quella località: Lago Patria. Da notare che l’attuale città di Villa Literno, che si trova in provincia di Caserta, non ha niente a che fare con l’antica Liternum.

Purtroppo la tomba di Scipione non è stata rintracciata. In tempi moderni, nel 1936, è stata realizzata un’ara votiva a lui dedicata e collocata nel foro dell'antica Liternum.

|

Ara votiva di Scipione l’Africano

Parco Archeologico di Literno.

|

|

|

Due millenni dopo, la sua indimenticabile figura di strenuo difensore della patria ispirò anche alcuni versi del celebre “Canto degli Italiani” del giovane patriota Goffredo Mameli: “l’Italia s’è desta, dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa”.

Publio Cornelio Scipione, detto l’Africano, è stato un gigante della storia e dopo oltre due millenni riposa in pace a Literno, in quella fortunata e generosa terra napoletana che, grata e fiera, accolse con devozione le sue gloriose ossa.

Antonio Pezzullo

Fonti:

La mia antica passione per Scipione e Annibale, sin dai primi banchi di scuola;

Le fonti classiche, in particolare le “Storie” di Polibio;

Alle Otto della Sera: le magistrali lezioni radiofoniche di Storia romana del prof. G. Brizzi;

Scripta Manent group di R. Trizio;

Foto: circolano liberamente sul web.

|